Points forts

Direction générale & Conseil d’administration

Transformer les transitions en leviers d’action

Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur NOMAD, le Conseil d’administration est passé de cinq à sept membres, traduisant une volonté de représenter au mieux la population neuchâteloise et de renforcer le pilotage stratégique. Les nouveaux membres ont rejoint l’instance en début d’année, apportant des regards complémentaires et une dynamique renouvelée.

Cette même période a été marquée par des évolutions significatives au sein de la direction générale. La démission anticipée de la responsable des ressources humaines a placé le nouveau directeur général dans un contexte de prise de fonction particulièrement exigeant. Malgré ce cadre instable, la transition s’est déroulée dans un esprit de responsabilité partagée et de collaboration constructive.

Les liens entre direction générale et Conseil d’administration se sont rapidement structurés autour d’une complémentarité des approches et d’un dialogue continu et soutenant. Cette cohésion a permis de maintenir le cap dans une phase charnière pour l’institution.

En parallèle, un rapprochement s’est amorcé entre présidences des autres Conseils d’administration des établissements autonomes de droit public. Fin 2024, les présidents ont ainsi exprimé leur souhait de renforcer la coordination avec le Département de la santé, de la jeunesse et des sports. Cette dynamique collective, qui sera clarifiée en 2025, ouvre de nouvelles perspectives de coopération à l’échelle cantonale.

Ces évolutions traduisent la capacité de NOMAD à transformer les transitions en leviers d’action. Elles confirment une orientation stratégique claire : renforcer l’ancrage institutionnel et la collaboration, au service de sa mission publique et des habitant·es du canton.

Plan d’action stratégique 2025–2030

Adapter la vision aux dynamiques en cours

Initialement prévue pour fin 2024, la présentation du Plan d’action stratégique (PAS) de NOMAD a été reportée à l’automne-hiver 2025. Cette décision s’inscrit dans un contexte politique en reconfiguration, marqué par l’élaboration d’une vision cantonale de la santé publique et de la coordination des soins.

Les autorités ont souhaité que le PAS tienne compte de cette évolution, en particulier des orientations de la politique sanitaire (POLSAN) et des exigences introduites par la Loi sur les soins à domicile (LASDOM). L’objectif est clair : renforcer l’alignement stratégique de NOMAD avec les priorités du canton, dans une logique d’interopérabilité accrue et de fluidité des parcours de soins. Le travail mené jusqu’ici demeure pleinement pertinent. Les trois grandes ambitions du PAS sont conservées et approfondies.

Les ressources

Anticiper et préparer les métiers de demain et les compétences requises dans un domaine d’activité en pleine évolution.

Le cœur de métier

Accroître l’accessibilité aux soins à domicile pour des publics sous-représentés, mais nombreux (enfants, personnes vulnérables, en fin de vie ou en situations complexes).

La communauté

Intégrer l’environnement de vie des client·es, interagir avec les acteurs de proximité et les réseaux associatifs, contribuer à leur équilibre de vie.

La mise à jour du PAS vise à articuler ces ambitions avec les réalités du terrain et les dynamiques partenariales, en particulier avec les autres établissements sanitaires de droit public. Cette capacité d’ajustement reflète l’identité même de NOMAD : ancrer l’action dans la complexité, renforcer les liens avec le territoire et faire évoluer les réponses au rythme des besoins de la population.

Portraits des microéquipes

Structurer l’autonomie, cultiver la collaboration

En 2024, les microéquipes ont poursuivi leur structuration autour du portrait, document obligatoire dans le cadre institutionnel. Il permet à chaque équipe de formaliser ses règles de fonctionnement, ses modes de collaboration et sa manière d’incarner les cinq principes moraux de NOMAD pour réussir collectivement la prise en charge pluridisciplinaire de leurs clients

Non figé, le portrait évolue avec les réalités du terrain, les arrivées, les départs ou encore les besoins spécifiques de la microéquipe pluridisciplinaire. Sa mise à jour reste sa responsabilité, accompagnée par les référent·es d’encadrement L’autonomie ainsi exercée s’inscrit dans un cadre clair, celui de la mission publique de NOMAD.

En 2024, le portrait a évolué. Sa version basique, plus structurée, laisse aujourd’hui davantage de liberté d’organisation aux équipes. Chaque microéquipe choisit son nom, désormais intégré aux outils de planification, renforçant ainsi leur identification et leur ancrage opérationnel.

Pour faciliter les décisions collectives et encourager les dynamiques de groupe, des outils sont en cours de développement. Le portrait devient un levier de responsabilisation, mais aussi une ressource vivante : il permet d’ouvrir le dialogue sur des sujets concrets comme la gestion des conflits, la répartition des rôles ou encore la valorisation des réussites.

En structurant leur propre fonctionnement, les microéquipes construisent un cadre de travail commun, autonome et serein, favorisant la cohérence, la proximité et l’amélioration continue.

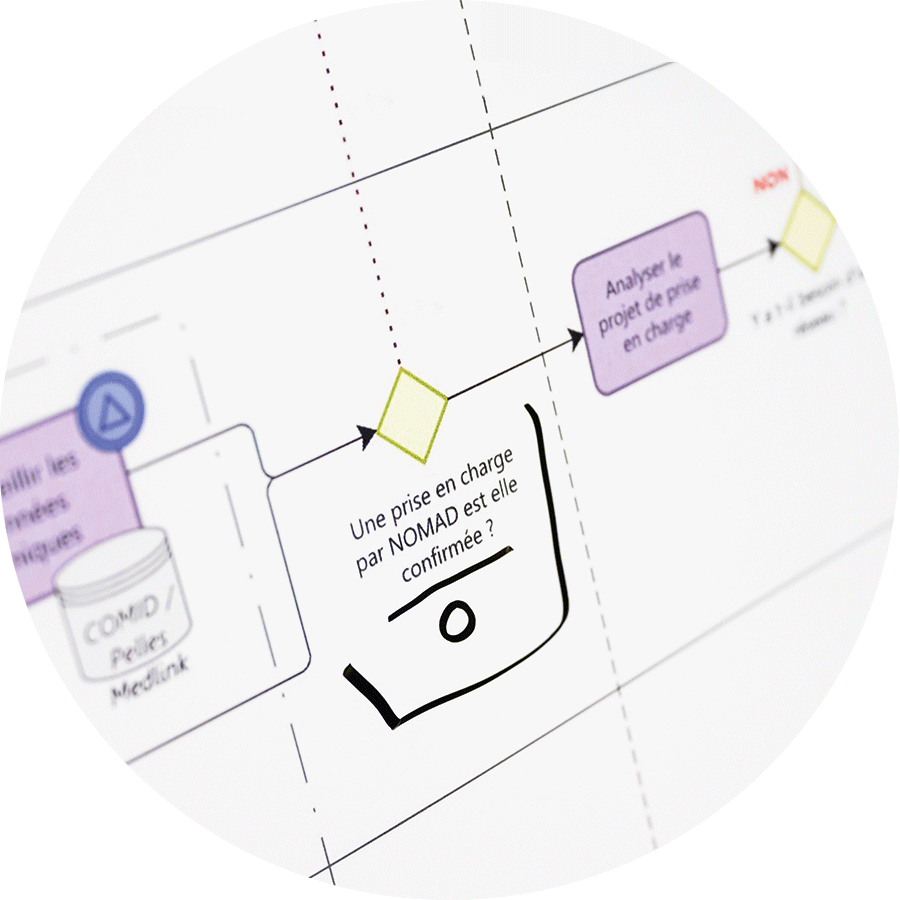

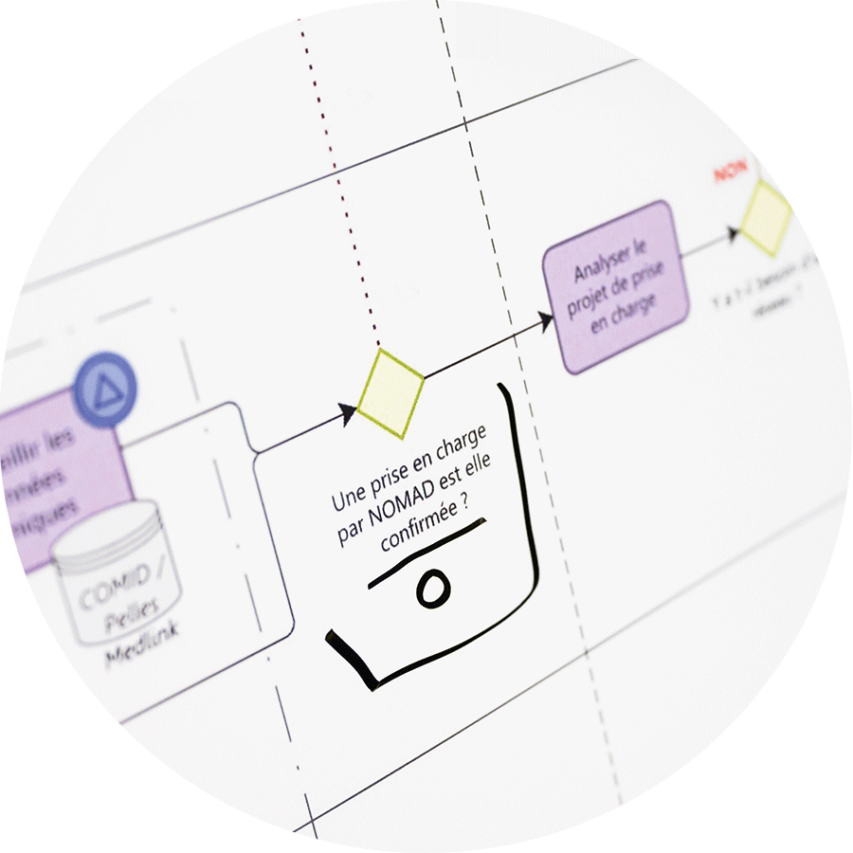

Évolution des processus, réalisation

Un cadre repensé, pour mieux prendre soin

En 2024, NOMAD a actualisé un maillon central de son fonctionnement : le processus de prise en soin. Depuis la première visite jusqu’à la fin de l’accompagnement, ce nouveau cadre opérationnel clarifie les étapes, les responsabilités et les rôles mobilisés autour de la clientèle. La version précédente, conçue en 2019, ne reflétait plus les réalités du terrain ni l’organisation actuelle en microéquipes, désormais fondée sur une collaboration resserrée entre professionnel·les de métiers différents.

Plus lisible et plus souple, ce processus ne s’appuie plus sur une logique de fonction mais sur les rôles effectivement exercés. Un infirmier ou une infirmière peut ainsi être référent·e dans une situation, intervenant·e dans une autre. Le modèle épouse les pratiques concrètes et valorise l’adaptation aux besoins spécifiques.

Cette évolution consacre également l’importance des prestations d’aide et de soutien, souvent perçues comme secondaires. Elles sont désormais reconnues comme des soins à part entière, contribuant pleinement à un projet de santé ou de vie. Assurer les prestations d’aide et de soutien, c’est assumer une responsabilité soignante au même titre que les actes médicaux, à ce titre, ces prestations constituent le socle indispensable d’un accompagnement global, adapté à chaque situation.

Le processus s’articule autour des étapes de la démarche clinique (évaluation, analyse, réalisation, réévaluation), avec un langage commun partagé par toutes les professions impliquées. Certaines tâches, comme la facturation (y compris celle liée à l’aide et au soutien) sont repositionnées à leur juste place : importantes mais secondaires dans la dynamique de soin.

L’impact est double. Pour les collaborateur·trices, cela signifie une reconnaissance plus claire des responsabilités, une autonomie accrue et une cohérence d’action partagée. Pour la clientèle, cela se traduit par une prise en soin lisible, globale et respectueuse de ses priorités. En consolidant cette base commune, NOMAD renforce sa capacité à faire évoluer les pratiques tout en restant fidèle à l’essence même du soin.

Principes pour le Déplacement Sécuritaire des Personnes (PDSP)

Préserver la santé pour renforcer la mission

En 2023, NOMAD affirmait placer la prévention des troubles musculosquelettiques au cœur de ses priorités pour son personnel soignant. Un an plus tard, les activités en matière de PDSP se déploient au travers de nouveaux acteurs et de mesures organisationnelles majeures:

- la nomination de relais PDSP dans les trois régions

issues du terrain, ces collaborateurs et collaboratrices soignantes soutiennent et forment leurs collègues dans la sécurisation des déplacements de la clientèle et l’usage des moyens auxiliaires, en lien étroit avec les microéquipes. - la mise en place de conditions favorables à la réussite

notamment par la mobilisation de l’expert·e du domaine, qui transmet son savoir et accompagne les relais dans leur prise de rôle. Cette transition progressive vise l’autonomie complète des relais PDSP d’ici fin 2025. - le renforcement d’un dispositif de formation interne

pour permettre à tout le personnel soignant d’acquérir les bases essentielles de la démarche PDSP ou de rafraichir ses connaissances et ses techniques de mobilisation.

Le déploiement des activités PDSP insuffle une dynamique forte en matière de prévention de la santé et de la sécurité au travail, tant dans une approche individuelle que collective, en lien étroit avec la qualité des soins.

En plaçant la santé de ses collaborateur·trices et le bien-être de ses client·es au cœur de ses priorités, NOMAD construit une culture partagée de la prévention et renforce son engagement en faveur d’un environnement de travail plus sûr, plus sain et plus durable.

Mesures de protection des collaboratrices en situation de maternité

Mieux protéger, pour mieux accompagner la maternité

Chaque année, une vingtaine de collaboratrices de NOMAD vivent une grossesse ou une période d’allaitement. Certaines activités de terrain comportent des risques pour la santé de la mère et de l’enfant et il est essentiel d’adapter leurs conditions de travail. L’enjeu est double, garantir une protection adéquate tout en permettant à chaque collaboratrice de poursuivre son activité dans un cadre serein et sécurisé.

En 2024, un travail transversal a été engagé pour renforcer ce dispositif. La première étape a consisté à structurer la gestion des mesures visant à informer les collaboratrices des risques et à adapter l’activité de travail. Ce processus mobilise plusieurs fonctions-clés : spécialiste santé-sécurité au travail (SST), encadrant·es de région, responsables de la planification et infirmier·ère de santé au travail. L’objectif est d’offrir un accompagnement clair, coordonné et humain à chaque collaboratrice concernée.

En parallèle, la mise en place d’un outil d’aide à la planification des tournées permet d’identifier rapidement la clientèle présentant des risques spécifiques. Ces données, issues de la plateforme Medlink, facilitent l’ajustement des plannings pour éviter toute situation à risque. En lien avec les responsables régionaux et le spécialiste SST, l’effort de sensibilisation mené auprès des équipes soignantes a permis d’améliorer la saisie de ces informations.

Ce travail marque une étape importante dans l’ancrage d’une culture de prévention active. La maternité est pleinement prise en compte, dans le respect des personnes et des réalités du terrain.